邱昱誠律師協助三名當事人澄清誤會,證據不足排除毀損犯意

一、案情背景|親屬糾紛延伸刑事控訴,三人遭誤控毀損

本案起因於一起親屬之間對於家族房產管理的認知差異。告訴人主張,父母過世後,位於南投某老家原應由其繼承或使用,然而被告三人卻共同清理該處,並涉嫌「故意丟棄其放置於屋內的個人物品」,進而以《刑法》第 354 條毀損罪向檢方提起刑事告訴。

然而,事實真的如此單純嗎?本案牽涉到的並非單一物品毀損,而是一連串家庭成員間的溝通斷裂與誤解累積。在調查期間,被告三人堅決否認犯意,並說明他們清理房屋只是為了保持衛生與騰空空間,對於屋內物品的真實歸屬亦有疑慮。

二、邱律師辯護策略|無犯意、無認定、無證據

三位當事人委任邱昱誠律師作為辯護人,邱律師詳細閱讀卷證後,主張本案不具刑法毀損構成要件,並提出下列三點法律觀察:

🔹 欠缺毀損犯意

清理行為乃基於維護屋況與日常整頓,且聘請之清潔廠商僅「移除不明雜物」,無任何針對特定個人物品「惡意處理」之行為,構成主觀故意毀損的前提不成立。

🔹 告訴人所主張物品無法證明確屬其所有

檢方調查顯示:所謂「遭丟棄物品」包括衣物、古錢、印尼幣、金屬器皿等,無照片、發票、購證或第三人證明能證實為告訴人所有,僅憑單方面主張難成立法律事實。

🔹 無共犯事實、未涉密謀

三位當事人均向檢方說明:彼此僅共同清掃祖宅,無「共謀故意處理」他人物品之情節。亦無任何 LINE 對話、錄音或證人可證實其有犯意連結。

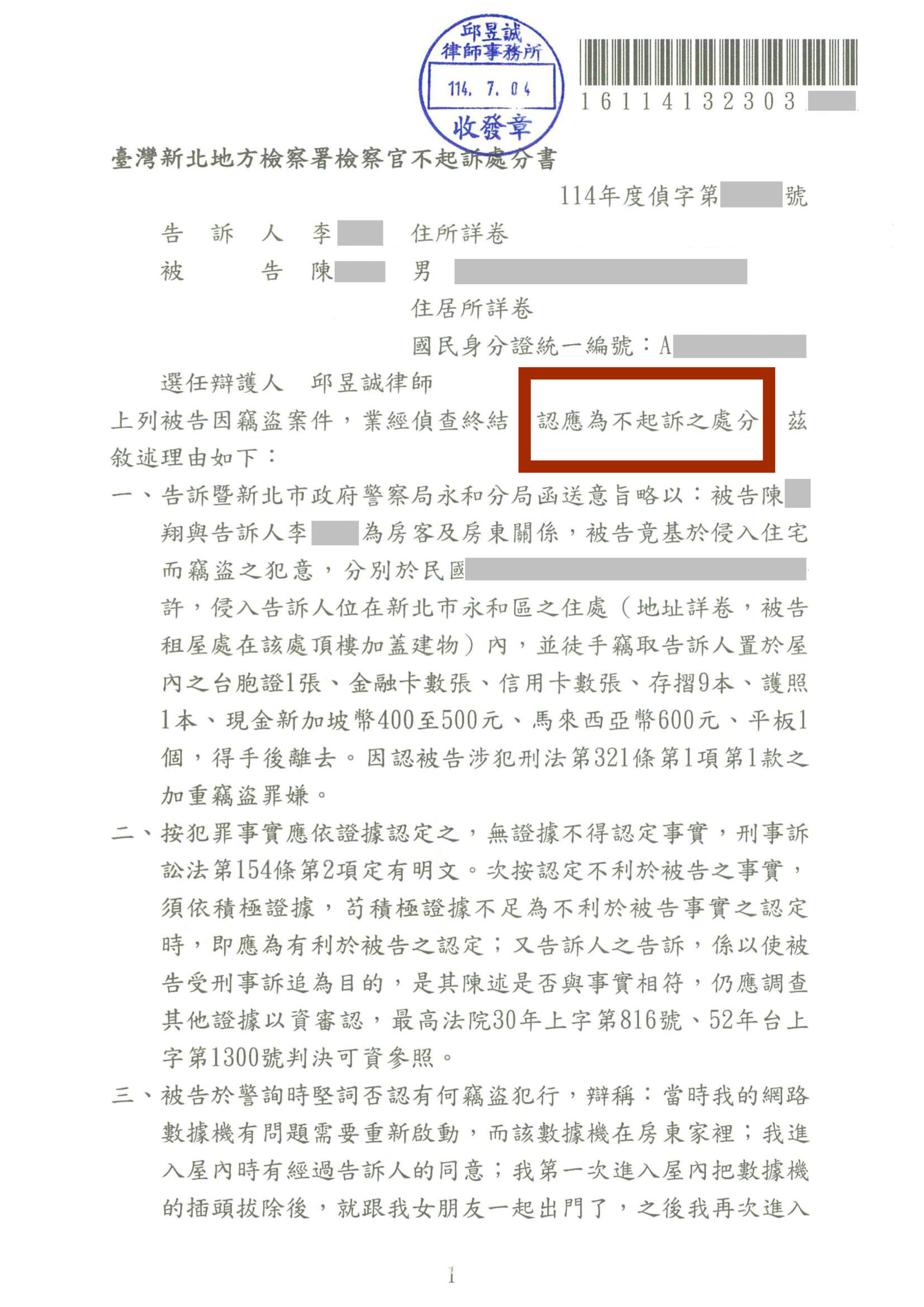

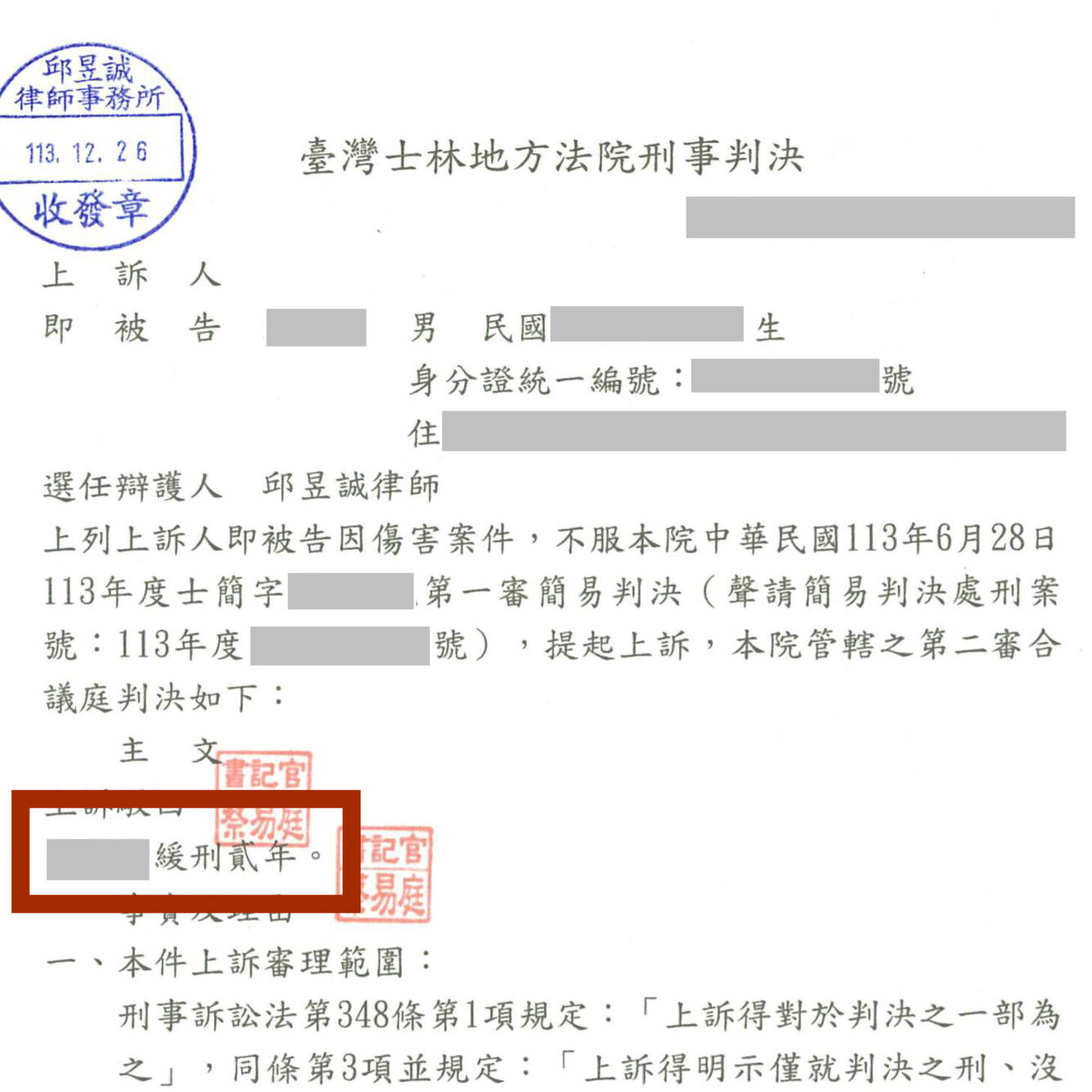

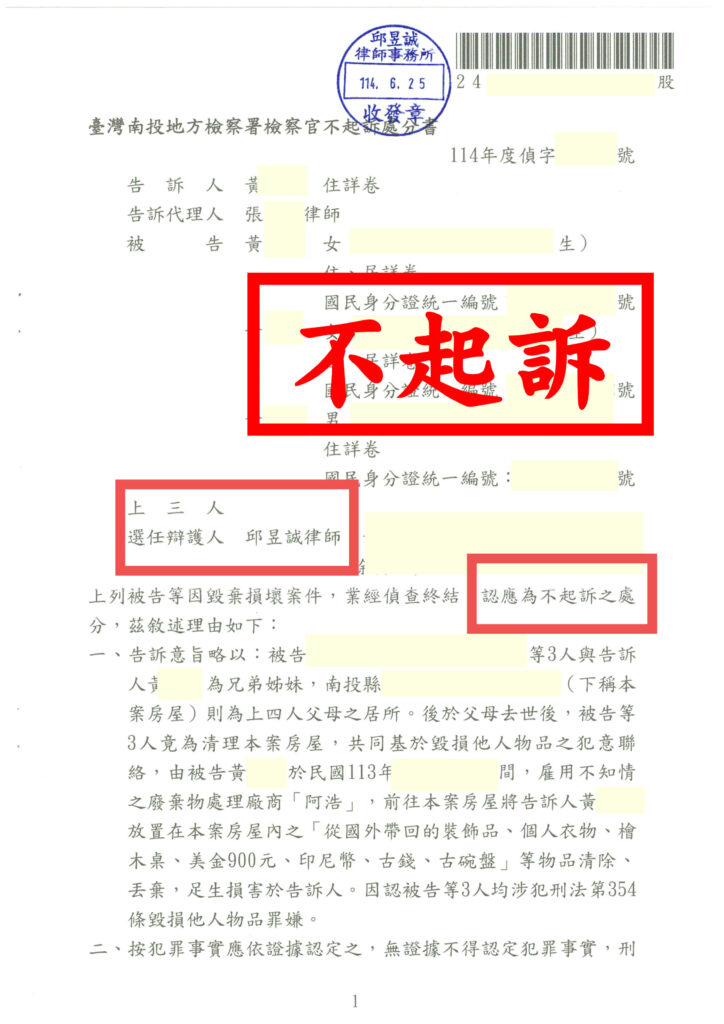

三、檢察官結論|罪嫌不足,不起訴處分

南投地檢署經完整調查後,正式作出不起訴處分(114 年度偵字),理由如下:

「裝飾品與家具等,並無明確資料可證明其為告訴人所有。三名被告主張並無犯意,聘雇清潔廠商係為整理髒亂環境,應屬清掃行為,不構成刑法第 354 條毀損罪之要件。」

此判決結果,亦說明刑法適用需建立在明確事實與證據上,不能僅憑情緒或主觀臆測進行刑事追訴。

四、律師觀點|家務紛爭應回歸民事機制,不宜輕率訴諸刑責

「親情裂痕,不該再用刑法加深。刑事追訴不能為情緒出口,應尊重證據與法律邏輯。」

——邱昱誠律師

邱律師表示,本案凸顯了家族間缺乏信任與對話機制的危險性。一旦進入刑事訴訟程序,不僅加劇彼此對立,也徒增司法資源消耗。誠摯建議,未來類似情況應優先透過民事請求、調解協商解決,避免誤將親人當作「刑事被告」。

✅ 結語|親人誤會終得釐清,三位當事人還原清白

經過半年偵查,檢方最終明確裁定三人不構成任何犯罪行為,成功終結一場不必要的刑事糾紛,也讓三位當事人得以回歸平靜生活。

若你也曾因親屬爭議、不實指控或物品處理產生法律糾紛,請及早諮詢律師,讓專業法律為你澄清真相、保護清白。

📞 預約法律諮詢|LINE ID:@ycc999478

🌐 更多案例分享|https://cantrust.com.tw

跳至主要內容

跳至主要內容